<司書記者の旅をする本棚>(5)台東区 国立国会図書館・国際子ども図書館 上野の森に文人たちの息吹

<司書記者の旅をする本棚>(5)台東区 国立国会図書館・国際子ども図書館 上野の森に文人たちの息吹

2024年5月9日 07時02分

図書館司書の資格を持つ本紙記者がお薦めの場所と本を紹介します

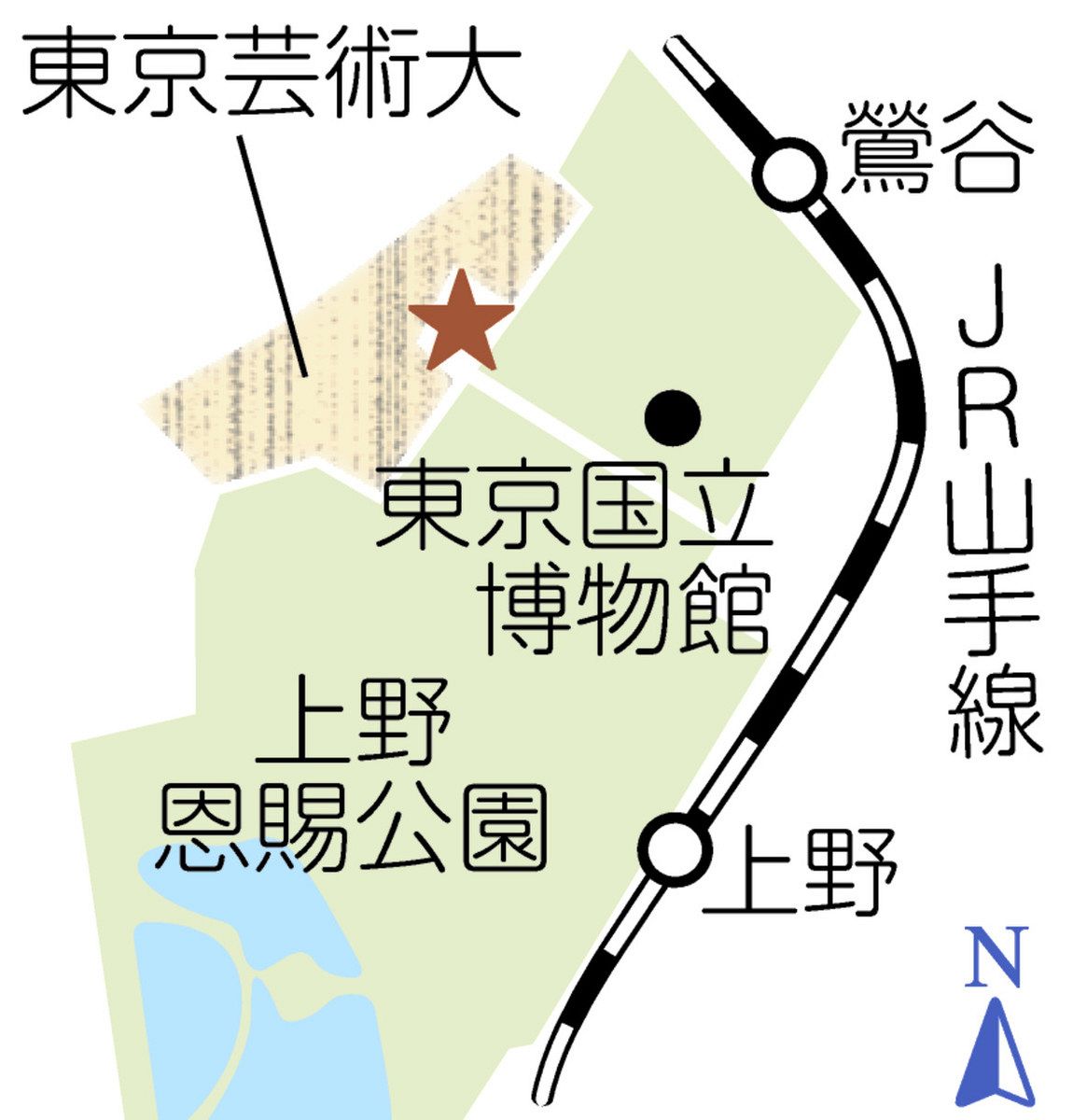

緑豊かな上野恩賜公園の一角に、その建物はたたずんでいる。名を国際子ども図書館という。レンガで造られたルネサンス様式の建物は、いつも静かに、格調高く、来訪者を迎え入れている。

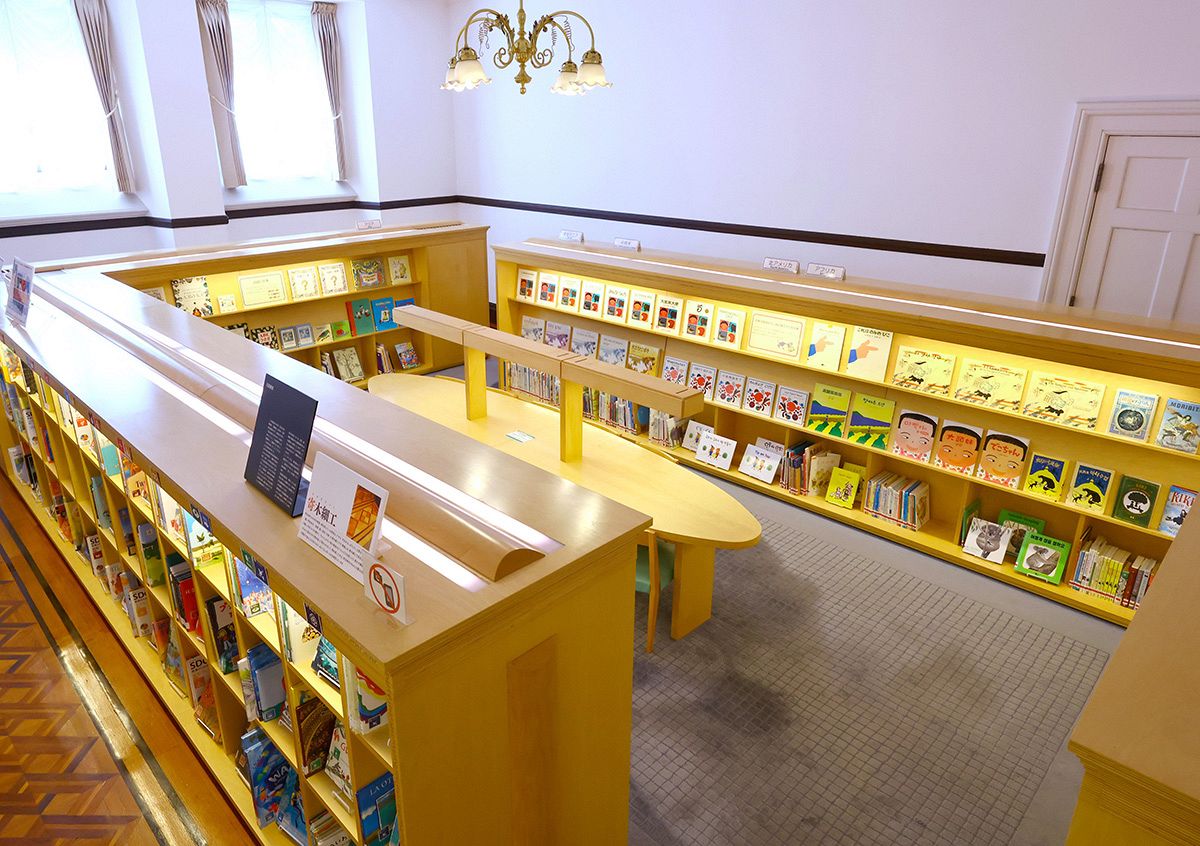

「ここは日本で唯一、児童書を専門に扱う国立図書館なんです」。広報の小熊有希さん(34)がそう言って案内してくれた。国立国会図書館の分館とあって「国内外の貴重な児童書を集めており、書籍だけで約50万冊あります」と小熊さん。見ると、英語や中国語、韓国語など、さまざまな言語で書かれた絵本が棚に収められていた。

実は日本で最も古い国立図書館である。ここのレンガ棟は1906年、帝国図書館として建てられた。ときは明治。日本が近代化にまい進した時代。「西洋に負けない図書館を-」と、1872年に湯島聖堂内にできた日本初の近代図書館・書籍(しょじゃく)館を移転する形で建設された。その後、名前を変えながら、2000年に今の形になった。

特筆すべきは、帝国図書館時代の建物や部屋を現在も修復して使っていることだろう。例えば、2階の特別閲覧室だった部屋は、児童書ギャラリーとして利用されている。確かに、よく見ると、柱や天井の装飾が当時をしのばせる。

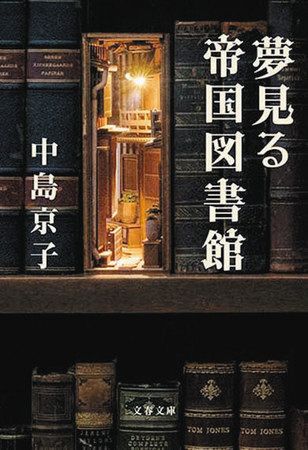

この図書館を詳しく知りたいなら、直木賞作家・中島京子さんの「夢見る帝国図書館」を読むと良いだろう。夏目漱石や森鷗外、幸田露伴に島崎藤村、芥川龍之介、宮沢賢治らが足しげくここに通い、本を読んだ逸話が記されている。恥ずかしながら、この本を読むまで知らなかった。ああ、今、自分がいる場所に、かの文人たちがいたのか。そう思うと、胸が熱くなった。

レンガ棟の隣には安藤忠雄さん設計のアーチ棟を併設。現代建築の美を感じられるのもうれしい。本のある部屋以外は撮影OK。子どもは自由研究の場として、大人なら知的探求心を満たす場として楽しめる。偉大な文人たちの息吹を感じられる場所が、上野の森にあった。 (谷野哲郎)

◆この1冊とともに

【国際子ども図書館】

台東区上野公園12の49

上野駅公園口から徒歩約10分

-------------

電話 03(3827)2053

開館 午前9時半~午後5時

休館 月曜と第3水曜、祝日

上野駅公園口から徒歩約10分

-------------

電話 03(3827)2053

開館 午前9時半~午後5時

休館 月曜と第3水曜、祝日

◆紙面へのご意見、ご要望は「t-hatsu@tokyo-np.co.jp」へメールでお願いします。

コメント

コメントを投稿